Publicidad

Publicidad

Impunidad en la justicia se mantiene: El 93% de las denuncias en Colombia no avanzan más allá de la indagación

Resultados de informe de la Corporación Excelencia en la Justicia que plantea revisión a fondo del sistema penal oral acusatorio tras veinte años de funcionamiento.

A veinte años de la implementación del modelo penal acusatorio, el informe de estadísticas del Sistema Penal Oral Acusatorio (SPOA) en Colombia 2024, elaborado por la Corporación Excelencia en la Justicia CEJ con base en información oficial de la Fiscalía General, el Consejo Superior de la Judicatura y el INPEC, revela un sistema que enfrenta problemas críticos en su funcionamiento.

El informe ofrece un diagnóstico integral con especial atención en tres aspectos: la congestión en la investigación, el alto número de archivos y las dificultades que se presentan en la etapa de juicio.

La congestión en las etapas de investigación: casi dos millones de casos entran y pocos avanzan

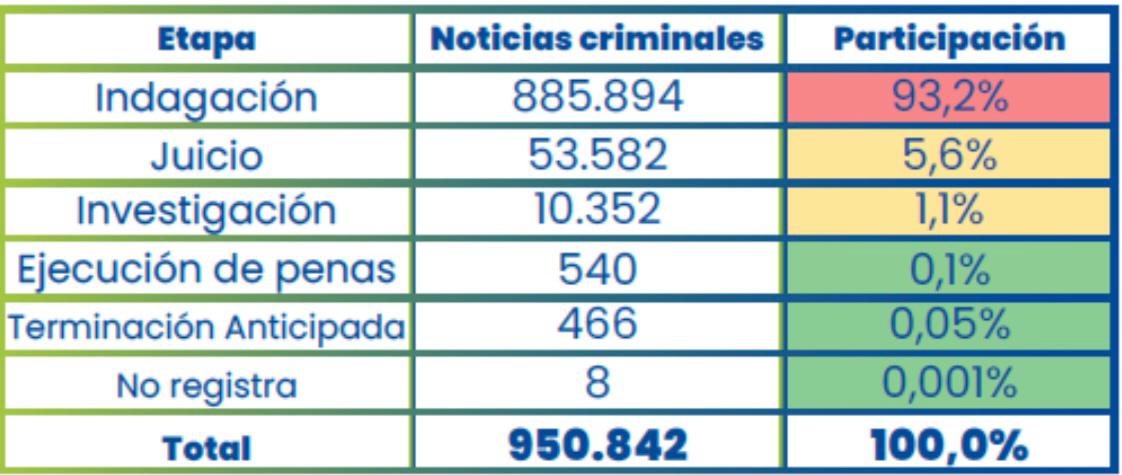

En 2024 ingresaron 1,87 millones de noticias criminales al Sistema, en su mayoría por denuncia ciudadana (55,6%), querellas (26,6%) e investigaciones iniciadas mediante actos urgentes o primeras diligencias que se adelantan una vez ingresa la noticia criminal al SPOA (14,7%). Sin embargo, el 93,2% de los casos activos quedó estancado en la etapa preliminar de indagación, sin avanzar a la etapa de juicio.

La Fiscalía no está logrando responder al volumen de casos que llegan a su conocimiento: en 2024 el país contó con apenas 8,9 fiscales por cada 100 mil habitantes, y el 79,9% de ellos en condición de provisionalidad.

El resultado es un sistema que recibe millones de casos por una boca ancha, pero que enseguida se atasca en un cuello angosto, dejando la mayor parte de la carga acumulada en una fase que cada día se congestiona más.

El creciente número de decisiones de archivo.

Ante las dificultades que se presentan en el trámite de las investigaciones, el archivo se ha convertido en la alternativa predominante.

Esta figura consiste en suspender la actuación cuando no hay información suficiente sobre autores o víctimas, o cuando no existen elementos suficientes para avanzar en la investigación.

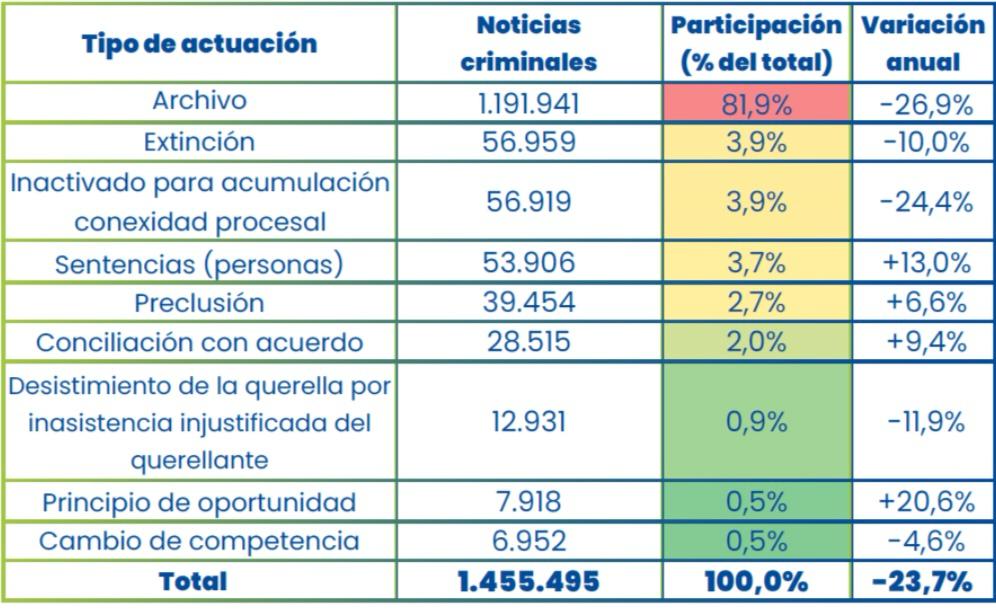

En 2024, de los 1,45 millones de casos evacuados, un 81,9% fue por archivo y solo el 3,7% llegó a ser decidido por los jueces de la República en primera instancia.

Ciudades como Bogotá exhiben una tasa de archivo superior al 90%, lo que significa que 9 de cada 10 casos cerrados en la capital no tuvieron un responsable penal o una decisión de fondo.

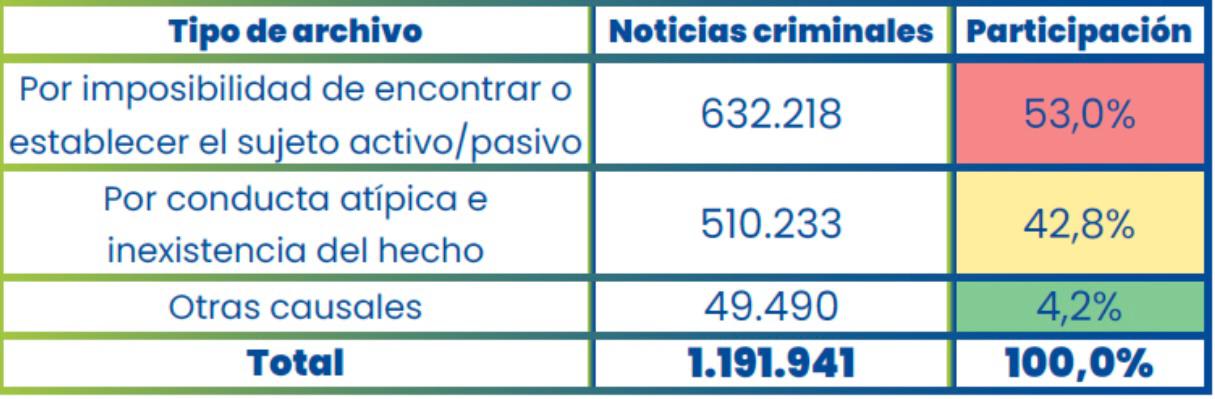

La justificación principal para estos archivos es una admisión directa de las limitaciones investigativas del Estado. En 2024, el 53% de los archivos se debió a la “imposibilidad de encontrar o establecer el sujeto activo/pasivo”; es decir, la propia Fiscalía reconoció que, con los recursos disponibles, no pudo identificar a la víctima o al victimario.

El 42,8% se archivó por “conducta atípica e inexistencia del hecho” y el 4,2% restante a otras causales de archivo.

El panorama es desalentador: el sistema no está resolviendo los delitos, sino gestionando su propia congestión mediante la renuncia a investigarlos.

Para el ciudadano o ciudadana que denuncia, esta situación se traduce en impunidad. El archivo, pensado como una herramienta excepcional para descartar casos manifiestamente improcedentes, terminó convertido en la regla que estandariza, según las cifras, el funcionamiento del sistema.

Las dificultades de la etapa de juicio

De los pocos procesos que alcanzan la etapa de juicio, más de la mitad terminan sin condena. En 2024, la tasa nacional de absolución en juicio oral fue del 56,6%, y en delitos de violencia intrafamiliar superó el 80%.

El informe señala que estas cifras pueden interpretarse de formas distintas: acusaciones débiles, problemas en los estándares probatorios y también la efectividad de las defensas técnicas, que en muchos casos cumplen un rol fundamental para garantizar los derechos al debido proceso y a la presunción de inocencia.

En los eventos en los que hay condenas, estas provienen en su mayoría de preacuerdos (35,6%) y aceptaciones de cargos (13,8%), mientras que solo el 22,0% resulta de un juicio que surtió todas las etapas previstas en la ley. En la práctica, el sistema depende más de la negociación de penas y de cargos que de la confrontación probatoria.

En 2024, la Fiscalía General tuvo un presupuesto apropiado de 6,02 billones de pesos, equivalente al 39,2% del gasto total de la jurisdicción ordinaria.

Por su parte, el Sector Jurisdiccional colombiano sin la Fiscalía contó con 9,33 billones (60,8%). En su conjunto, el presupuesto de la Rama Judicial Completa ascendió a 15,35 billones. Un panorama preocupante y un llamado a una revisión estructural del Sistema Penal Oral Acusatorio.

Las cifras revelan un círculo vicioso: millones de denuncias que no avanzan, una utilización masiva del archivo como herramienta de gestión y una justicia de fondo que se aplica en un porcentaje relativamente menor de los casos.

Esto explica, en cierta medida, la percepción de impunidad que tiene un sector importante de la ciudadanía en el aparato penal.

El informe concluye que se requiere una revisión estructural del SPOA, que contemple, entre otros elementos:

* Fortalecer la planta de fiscales con cargos en propiedad.

* Priorización clara de los delitos más graves.

* Mejor gestión judicial de las audiencias.

* Creación de unidades especializadas en violencia de género.

Etiquetas